Aufklärung (Epoche)

Die Aufklärung ist eine Literaturepoche, die die Geschichte maßgeblich geprägt hat. Mehr über die Merkmale, die Hintergründe und die Literatur erfährst du hier und in unserem Video!

Inhaltsübersicht

Aufklärung Epoche einfach erklärt

Die Epoche der Aufklärung betrifft ungefähr den Zeitraum von 1720 bis 1800. Sie veränderte das Denken in Europa grundlegend. Im Mittelpunkt stand jetzt die Vernunft des Menschen. Anstatt Wissen einfach zu übernehmen, sollte jeder Mensch selbstständig denken.

Der deutsche Philosoph Immanuel Kant war einer der wichtigsten Denker aus dieser Zeit. Sein Zitat „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ wurde zum Leitmotiv des 18. Jahrhunderts.

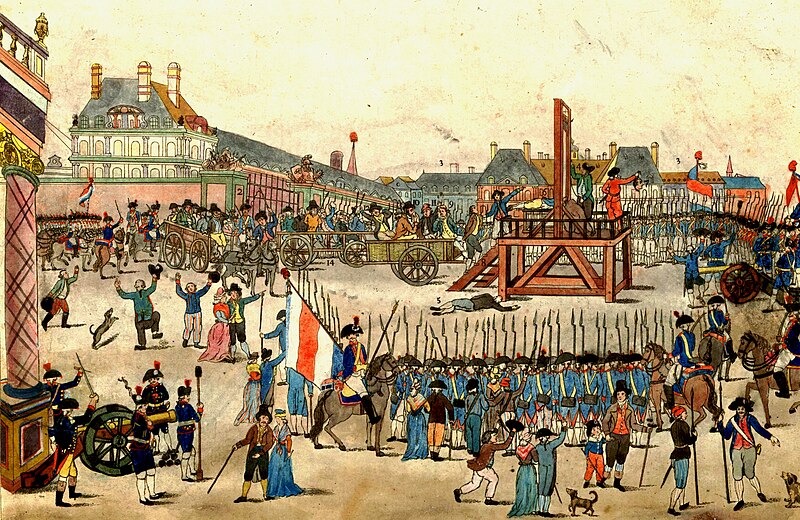

Die Vertreter der Aufklärung kamen vor allem aus dem Bürgertum und lebten in ganz Europa. Viele von ihnen setzten sich gegen vorherrschende Machtverhältnisse ein. Sie kritisierten Kirche und Monarchie und forderten Freiheit und Gleichheit. Durch vernünftiges Denken wollten sie sich so von diesen Institutionen lösen. Dieses Bestreben führte letztendlich zur Französischen Revolution.

Steckbrief Aufklärung — Merkmale im Überblick

- Zeitraum: 1720-1800

- Einordnung: zwischen Barock und Sturm und Drang

- Geschichte: vergangene Kriege und Glaubenskonflikte, Säkularisierung, Absolutismus, Verstädterung und Emanzipation des Bürgertums

- Weltbild: selbstbestimmtes Individuum, Erziehbarkeit des Menschen, Abschaffung der Ständegesellschaft, Bürgerrechte, Freiheit, Toleranz

- Themen: menschlicher Verstand, kritisches Denken

- Literatur: Vermittlung der aufklärerischen Ideale, Erziehung, Nützlichkeit, hauptsächlich Dramen

- Vertreter: Lessing, Gottsched, Wieland, Kant, Rousseau, Voltaire

- Folgen: Säkularisierung, Französische Revolution, weitere Aufstände

Das Symbol der Aufklärung ist das Licht: Auf Französisch heißt die Epoche deshalb „siècle des Lumières“ (Jahrhundert der Lichter) und auf Englisch „enlightenment“ (Erleuchtung). Das Licht der Erkenntnis soll im übertragenen Sinne Licht ins Dunkle des Mittelalters bringen. Die Aufklärung wird deshalb auch oft als Anbruch der modernen Zeit angesehen.

Studyflix vernetzt: Hier ein Video aus einem anderen Bereich

Aufklärung Epoche — historischer Hintergrund

Das Zeitalter der Aufklärung folgte auf die Epoche des Barock (1600-1720) — eine Zeit, die durch den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) und Pestepidemien geprägt war. Durch die derzeitige Reformation hatte sich die Kirche in die katholische und die protestantische Konfession aufgespalten. So entstand eine Vielzahl von Kleinstaaten, die sich religiös unterschieden: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war in über 300 Einzelstaaten aufgeteilt. Dadurch kam es hier immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen.

Daraufhin hinterfragten viele Menschen den Herrschaftsanspruch der Kirche und des Adels. Denn das Bürgertum gewann an Bildung und Wohlstand und missbilligte die angeblich gottgegebenen Hierarchien in der Gesellschaft. Der Absolutismus, also die Alleinherrschaft eines Kaisers oder Königs, und die mittelalterliche Ständegesellschaft gerieten in die Kritik.

In Frankreich gipfelte diese Entwicklung in der Französischen Revolution (1789-1799), deren Anhänger „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ forderten. König Ludwig XVI. wurde hingerichtet, die Privilegien des Klerus (geistlicher Stand) und des Adels abgeschafft und die Leibeigenschaft wurde für beendet erklärt. Auch in anderen europäischen Ländern kam es zu Aufständen, die jedoch weniger erfolgreich waren.

Eine weitere Konsequenz war die Säkularisierung, also die Beschlagnahmung oder Nutzung kirchlicher Besitztümer durch staatliche Organe. Diese Entwicklung begann gegen Ende des 18. Jahrhunderts und setzte sich ins 19. Jahrhundert hinein fort.

Weitere prägende Rahmenbedingungen der Zeit waren ein starkes Bevölkerungswachstum, eine zunehmende Verstädterung und technischer Fortschritt, wie etwa die Erfindung der Dampfmaschine durch Thomas Newcomen (1712) und James Watt (1769).

Aufklärung Epoche — Welt- und Menschenbild

Die Aufklärung brachte auch ein neues Welt- und Menschenbild. Der Mensch als Individuum stand stärker im Fokus. Jeder Mensch wurde also als eigenständiges, einzigartiges Wesen betrachtet. Seine Herkunft oder sein Stand sollten keine Rolle mehr spielen. Vielmehr forderten die Aufklärer Menschenrechte und Bildungsmöglichkeiten für alle.

Durch Bildung sollte allen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich durch Vernunft aus der eigenen Unfreiheit zu befreien — geistig wie materiell. Das bedeutet, dass der Mensch selbstständig denken und Entscheidungen treffen sollte, ohne sich auf Kirche oder Herrscher zu verlassen.

Dafür steht auch das Motto von Immanuel Kant: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Er hat zudem die zentrale Forderung seiner Zeit formuliert: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“

Rationalismus und Empirismus

Doch wie erlangt der Mensch Wissen? Mit dieser Frage beschäftigten sich viele Philosophen der Aufklärung. So entstanden neue philosophische Strömungen:

Der Rationalismus geht davon aus, dass Wissen durch Vernunft entsteht. Folglich wird dem Denken ein größerer Stellenwert zugewiesen als der Erfahrung. Dafür steht beispielsweise der bekannte Satz von René Descartes: „Ich denke, also bin ich.“ Gleichzeitig fordern die Rationalisten, bestehendes Wissen kritisch zu hinterfragen. So beschäftigte Gottfried Wilhelm Leibnitz sich etwa mit der Frage, warum Gott Leiden und Schlechtes in der Welt zulässt, also mit der sogenannten Theodizee-Frage.

Auf der anderen Seite stand die philosophische Strömung des Empirismus: Für seine Vertreter stammte Wissen hauptsächlich aus der Erfahrung und der Wahrnehmung. John Locke stellte etwa fest, dass Menschen als unbeschriebenen Blatt geboren werden. Alles was der Mensch weiß, lernt er erst durch Erlebnisse und Beobachtungen.

Aufklärung Epoche — Themen und Motive

Die Aufklärer setzen sich intensiv mit der Gesellschaft auseinander und hinterfragten bestehende Strukturen. Außerdem glaubten die Aufklärer, dass Bildung und Wissen die Voraussetzung für eine gerechte und fortschrittliche Gesellschaft ist. Entsprechend beschäftigten sie sich mit einer Vielzahl an verschiedenen Themen und Motiven:

- Kritik an der bestehenden Ordnung → Staatliche Systeme, Kirche und gesellschaftliche Hierarchien wurden hinterfragt.

- Forderung nach Gleichheit und Toleranz → Alle Menschen sollten dieselben Rechte haben, unabhängig von Geburt oder Religion.

- Glaube an den Fortschritt → Wissenschaft und Vernunft sollten die Gesellschaft weiterentwickeln.

- Individualismus → Das Individuum stand im Mittelpunkt, nicht mehr nur der Adel oder die Kirche.

- Erziehung und Bildung → Wissen war der Schlüssel zur Freiheit und Selbstbestimmung.

- Bürgerliche Protagonisten → Schriftsteller wandten sich dem alltäglichen Leben zu, statt über höfische Themen zu schreiben.

- Hochsprache und klarer Stil → In vielen Ländern wurden einheitliche Sprachen (z. B. Hochdeutsch) gefördert.

Ein besonders bekanntes Werk, das viele Themen der Aufklärung aufgreift, ist „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing. Das Werk ist ein klassisches Beispiel für die Ideen der Aufklärung, besonders in Bezug auf religiöse Toleranz und menschliche Vernunft.

Willst du mehr über „Nathan der Weise“ erfahren? Dann schau dir hier unseren eigenen Beitrag dazu an!

Aufklärung — Literatur und typische Vertreter

Die Literatur der Aufklärung griff die Ideen der philosophischen Strömungen auf und verarbeitete sie zu verschiedenen Werken. Es war ein erklärtes Ziel vieler Schriftsteller, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und sie durch die Lektüre zu erziehen. Die Literatur war also eine Art Brücke zwischen der aufklärerischen Philosophie und dem Bürgertum. Sie sollte vor allem nützlich sein und aufklären.

Die Autoren schrieben also nicht mehr nur für die adelige Gesellschaft. Dadurch hatten sie aber auch Finanzierungsprobleme — denn das Urheberrecht wurde erst später eingeführt. Das heißt, Texte konnten einfach von verschiedenen Druckereien kopiert werden, ohne dass die Schriftsteller dafür entlohnt wurden.

Zunächst hatten die Schriftsteller der Aufklärung keinen großen Leserkreis: Denn außer Bürgerlichen und Adligen konnten nur wenige Menschen lesen und schreiben. Die bürgerlichen Leser interessierten sich eher für religiöse Schriften, sogenannte Erbauungsliteratur. Sie mussten erst auf die neuen Themen aufmerksam gemacht werden, zum Beispiel durch moralische Wochenschriften oder Lesegesellschaften.

Lyrik

Die Lyrik der Aufklärung ist sehr vielfältig, denn es entwickelten sich verschiedene Strömungen. So gab es beispielsweise Lehrgedichte, in denen ein Gegenstand oder ein Thema reflektiert werden sollte. Die Schilderungen beruhen demnach auf eigenen Beobachtungen und logischen Überlegungen.

Ein weiteres Genre stellte die Gedankenlyrik dar, die ausschließlich Gedanken thematisierte, wie etwa philosophische oder religiöse Reflexionen. Diese Gedichte dienten natürlich auch dazu, die Ideale der Aufklärung zu vermitteln.

Epik

Die Epik und vor allem der Roman wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts sehr kritisch gesehen: Liebes-, Abenteuer- oder Schelmenromane mit ihren adligen Helden passten nicht zu den aufklärerischen Forderungen. Dann entstanden aber neue Formen, wie etwa der bürgerliche Roman. Darin spielten bürgerliche Protagonisten die Hauptrolle. Auch die Erzählweise änderte sich — sie wurde klarer und sachlicher. Ein bekanntes Beispiel ist die „Geschichte des Agathon“ von Christoph Martin Wieland.

Daneben waren Fabeln oder Parabeln wichtige Erzählformen, da sie eine belehrende, erzieherische Funktion einnahmen. Sie sollten die Leser zum Nachdenken bringen und ihnen zentrale Lehren vermitteln.

Zuletzt spielten auch satirische Formen eine Rolle. Am häufigsten waren hier Aphorismen verbreitet, die einen kurzen Sinnspruch enthalten. Als Begründer dieser Form gilt der Physiker Georg Christoph Lichtenberg.

Drama

Das Drama war die beliebteste literarische Gattung der aufklärerischen Schriftsteller. Denn ihrer Ansicht nach eignete es sich am besten, um das Publikum zu erziehen.

Der Schriftsteller und Literaturtheoretiker Johann Christoph Gottsched setzte sich dafür ein, das Drama am französischen Klassizismus und an der Antike zu orientieren: Aus seiner Theorie entstand das moderne klassische Drama.

Die Handlung sollte nahe an der Wirklichkeit sein und einen moralischen Lehrsatz als Kern haben. Gottsched etablierte bestimmte Regeln, die er in seinem Lehrbuch „Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen“ vorstellte.

Etwas anders verhielt es sich mit dem bürgerlichen Trauerspiel : Hier geht es darum, bürgerliche Protagonisten eine private Tragödie durchleben zu lassen. Der Zuschauer sollte sich mit den Figuren identifizieren können und gleichzeitig offenbarten sich in der Handlung moralische Konflikte.

Im deutschsprachigen Raum gilt Gotthold Ephraim Lessing mit seinen bekannten Werken „Emilia Galotti” oder Nathan der Weise als der Begründer dieser Form.

Wichtige Autoren und Werke der Aufklärung (Literatur)

- Gotthold Ephraim Lessing: „Emilia Galotti“, „Nathan der Weise“

- Johann Christoph Gottsched: „Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen“

- Christoph Martin Wieland: „Die Geschichte des Agathon“

- Georg Christoph Lichtenberg: „Sudelbücher“

- Immanuel Kant: „Kritik der reinen Vernunft“

- Jean-Jaques Rousseau: „Emile oder über die Erziehung“

-

Voltaire: „Zadig oder das Schicksal“

-

Montesquieu: „Vom Geist der Gesetze“

-

John Locke: „Ein Essay über den menschlichen Verstand“

Aufklärung Epoche — häufigste Fragen

(ausklappen)

Aufklärung Epoche — häufigste Fragen

(ausklappen)-

Was ist die Epoche der Aufklärung?Die Aufklärung ist eine literarische Epoche im 18. Jahrhundert. Die Epoche ist dem Zeitraum von 1720 bis 1785 zuzuordnen. In der Epoche der Aufklärung war besonders die rationale Vernunft von hoher Bedeutung.

-

Was ist typisch für die Epoche der Aufklärung?Die Epoche der Aufklärung war geprägt von Vernunft, Wissenschaft und Bildung. Menschen sollten selbstständig denken und sich von Traditionen und Autoritäten lösen. Wichtige Themen waren Freiheit, Menschenrechte und die Trennung von Kirche und Staat.

-

Wer waren wichtige Vertreter der Aufklärung?

Zu den wichtigsten Vertretern der Aufklärung gehörten:

- Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

- Johann Christoph Gottsched (1700-1766)

- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

- John Locke (1632-1704)

- Immanuel Kant (1724-1804)

- Johann Jakob Bodmer (1698-1783)

Sturm und Drang

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand parallel zur Spätaufklärung eine neue Strömung in der Literatur: Der Sturm und Drang mit seinen bekannten Vertretern Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Wenn du mehr über diese Epoche erfahren willst, schau dir am besten gleich dieses Video an!